所谓宪政,指的是以宪法为首要条件,以法治为核心,以民主政治为基石,以人权为目的而形成的政治关系和规范。宪政不止是一种政治规范,而且是一种社会规范,宪政的打造与运行需要以相应的经济、文化基础为平台,与相应的政治规范设施合适套。

作为民主革命的先行者,中国民主革命的伟大先行者、也是亚洲第一个共和国奠基人孙中山先生在推翻清朝封建专制统治, 打造资产阶级民主共和国的革命经历中,提出一整套前瞻性的民主法治思想体系,在中国法制史上占有要紧的地位。

1、五权宪法思想的概括

五权宪法是以“五权分立”为基本内容的宪法,是孙中山在推翻封建帝制,创建民国的斗争中,吸取孟德斯鸠的三权分立学说和中国古时候任用官吏的考试、监察规范的合理原因的基础上,作为三民主义的民权主义的组成部分提出来的。它的基本要素是五权分立,即把立法、行政、司法、考试、监察五权分开,设立相应的五院,即立法院、行政院、司法院、考试院、监察院,五院分掌五权,各自独立,各执其事,互相牵制监督。

五权宪法思想的突出特征:

第一,加大公民个人意识和权力意识的设想

孙中山先生倡导在建构中国新的政治文化时应学习和引进西方政治文化中的下列进步价值观和思想体系:1、自由平等观念。2、主权在民思想。3、分权学说。4、法治思想。同时他又告诫大家学习西方文化要结合中国的具体实质状况,切忌生搬硬套,崇洋媚外,全盘西化。他痛斥全盘西化的做法:“其故在不研究中国历史风俗民情,奉欧美为至上。他日引欧美以乱中国,其此辈贱中国书之人也。” i

孙中山先生的训政思想的“训”就是教会人民以西方一流的公民意识、权利意识、民主宪政意识和共和观念,使大家诼步摒弃中国传统文化中的不好的成分,渐渐的同意西方一流的思想文化。从而,为民主宪政的达成奠定文化基础。

第二,单独设立考试权

孙中山倡导设置独立的考试机关,他倡导通过考试限制被选举人,考试合格者才有被选举权。ii他倡导大小官吏需要考试,定了他的资格,无论那官吏是选举的,抑或是委任的,需要考试合格,方得有效。iii孙中山觉得,仅有选举不可以分辨一个人的才能高低,仅有考试也不可以辨别一个人贤与不贤,只有将考试和选举结合起来,通过考试辨其才,由选举判断其品德,如此才能挑选出德才兼备的合格人才。至于“单凭选举来任命国家公仆,从表面看来好像公平,其实不然iv”。在孙中山看来,考试权需要独立,其他人都不可以干涉和侵犯,如此才能真的发挥考试选拔人才的积极推动作用。所以组织国家机构时,要专设一个考试部门,独立行使考试权。

第三,设立独立的监察权

孙中山提出的设立独立的监察权,是具备历史性的进步意义的。“权力”从它产生的那一刻起就需要监督。在个人利益和公共利益尚存差异的条件下,需要打造必要的监督制约机制。从人类历史的进步可以看出,“权力”从没监督到有监督,监督规范的进步历程了一个不断前进的过程,监督权的独立是历史进步的趋势。

孙中山通过对欧美政治考察敏锐的发现:“三权分立”理论在实行的过程中因为权力缺少有效的监督而产生了不少弊病。为了达成真的的民主政治,孙中山提出设立独立的监察权,倡导中央设立独立的监察机构,专门管理监督、弹劾国家官吏的事情。

2、五权宪法思想对当代宪政的价值

尽管国内现阶段的人民代表大会规范比孙中山所构想的五权宪法更进步、更科学,但对怎么样选拔干部,怎么样预防干部以权谋私和滥权渎职,仍然没想出非常不错的方法。五权宪法设置的考试权和监察权思想当然不可以完全照搬,但还是值得参考。至于五权宪法中人民当家做主人,国家官员为社会公仆的思想,以出色的人才组成高效率国家机器,以选举和考试双重方法选择社会公仆的倡导与将罢免权赋予人民的好愿望等,对于大家今天进行政治体制改革,建设具备中国特点的社会主义政治和法治国家,也不无借鉴意义。

毛泽东同志过去指出:“现代中国人,除去一小撮反动分子以外,都是孙先生革命事业的继承者”,又说,“他在政治思想方面留给大家很多有益的东西”v。

(1)用正确的公民意识维护权利、履行义务

“主权在民”的思想虽然不是“五权宪法”的内容,但它是孙中山“五权宪法”思想的基础。孙中山在《心理建设?孙文学说》中说:“夫中华民国者,人民之国也,君政年代则大权独揽于一人,今则主权是国民之全体,是四万万人民即今之皇帝也。”vi但,在这当时地大且四分五裂、人口多且受封建思想影响紧急的中国,这种“主权在民”思想只能是一种善良的政治幻想。所以达成“主权在民”思想的重点不是在于理论上有多周详,颁布了多少法律条文,而在于怎么样唤起人民的公民意识。

新中国成立后,人民成了社会的主人。几十年来,在中共领导下,中国人民的积极性得到发挥,社会主义建设收获辉煌。但,在中国几千年的封建历史积弊加上老一辈的革命家和领导人,思想还比较禁锢、守旧,只有听命的权利,没做主的意识。

然而新时期的年轻人的个人意识上升过高,对于权利和义务的认识混淆,追求权利漠视义务的现象层出不穷。作为公民,全局观念和集体意识是必不可少的,只享受权利不付出义务也是不可能的。 其表现是:第一,压抑了个体意识。儒家的人是“人伦之人”,是处于它所设计的人际关系互联网中的,它强调“三纲五常”,强调个人对社会、别人、国家或君主的义务,漠视个人的独立存在与权利。第二,缺少平等的观念,压抑了个人的正当权利,使大家甘于卑躬屈膝,导致了一种奴隶倚赖性格。第三,过分倡导满足忍让。“儒家倡导满足忍让的初衷是劝导大家看重内心修养,在与人发生关系时尽可能防止纠纷,从而保持内心的平衡,维持人际关系的和谐。但,满足总是致使欲望遭到抑制,安于近况;忍让的背后常常是逆来顺受,是非不清。”其次,现在的新生代对于集体意识和大局观念的定义较弱,责任意识也非常有限。当然,并非所有些新生代都是漠视集体利益的,但由于个别的个体引发的对集体利益的破坏还是存在的。对于个人利益的过分追求也让集体利益遭到了伤害。在新生代渐渐取代“老革命”的年代,年轻干部愈加多的时候,放纵个人权利,忽略履行义务的后果不堪设想。

因此,要搞好国内政治体制改革,第一需要使公民真的意识到我们的权利和义务的中间点。学会权利不受侵害,履行义务为集体牟利。

(2)以独立的考试规范选拔领导干部

孙中山觉得西方国家没独立而完善的考试规范导致的最大弊病是“盲目滥举”和“任用私人”。国内应吸取这个教训,增加“考试权”,“要通过考试规范来挑选国家人才,我期望能依据这种方法,最严密、最公正的选拔人才,使出色人士官吏国务。”vii孙中山的这一思想对国内社会主义市场经济条件下干部选择规范的改革非常有借鉴意义。

历经多年的探索与实践,国内的干部选拔任用方法已基本成型,主要包含选任制viii、委任制ix、聘任制x、考任制等方法。《干部任用条例》规定,考察对象的确定,需要经过民主的推荐,xi需要从获得多数人认同的人选中产生。由此看来,在党政领导干部选拔任用的规范中,民主的比重明显提升。国内《公务员法》规定,录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等角逐、择优录取的方法。xii这是国内社会进步的客观实质提出的需要,也是国内民主政治建设的一个体现。

但国内干部选择任用机制仍不健全,主要表目前缺少客观准确、可供衡量和比较的考评标准,因而在选人用人中,主观印象、个人恩怨、利益关系等原因就不可防止地掺杂进去,致使选人不准、用人不当。而孙中山关于考试权独立的设想,恰恰是克服这一问题的一种渠道。

我觉得,考试的方法办法有待进一步探索和健全。对于公务员的按期考核应由独立的考试机关进行,逐级晋升职务的,也应该有相应的考试,对公务员及党政领导干部的考核也要有相应的独立的机关予以推行,对考试中存在的问题和漏题、考试走过场,缺少监督等等有待进一步解决。考试规范要与民主推荐相结合,使之愈加健全。

(3)打造具备独立性和权威性的监督体制

国内现行的监察体制在形式上已相当完备,有执政党监督,人大监督,司法监督,行政监督,人民政协监督,社会监督等。各类监督对象及各种监督主体本身,都处在一定量的监督之下,但在实质的运行机制中却存在着明显的缺点。这主如果由于监督机制双轨制,监督主体缺少必要的独立性和应有些权威性。监督机构需要维持相对独立,监督主体的地位应当高于监督客体或至少与监督客体平等,这是推行有效监督最基本的首要条件条件。

就腐败现象而言,现在,国内各级政府都设有监察机构,各级党委都设有纪检机构,而且人民群众也可以对腐败现象揭发举报。但,从实质成效看,应该说国内的监督机制还不够健全,其中的主要问题就是监督机构在设置上不够合理。国内的监察机构是在各级政府的领导之下,纪检部门是在各级党委的领导之下,这种设置总是给行使监督职能带来一些困难:一是监督部门的制约用途遭到局限,二是执法的独立性很难保证。作为监督机构,在它们查处某些腐败分子时,常常会接到来自上级领导的某些“指示”,这就使监督机构处于两难境地,因而也就非常难独立严格地行使监督职能。xiii

从国内目前状况看,要有效地预防和反对腐败,健全干部选拔任用机制,把好选人、用人关,这只是手段之一。更要紧的还在于真的打造起健全有力的监督机制,在严密的监督制约下,使干部不敢也不可以滥用职权,谋取私利。xiv要做到这一点,孙中山监察权独立的思想非常值得参考。作为国内现在的监督机构,也应该具备孙中山所设想的独立监察权。即监察和纪检部门不再隶是各级政府和各级党委,而是由国家监察部和中纪委实行纵向领导,各级监督机构直接向上级监督机关负责,可以不受各级政府和党委干涉独立行使监察权。所以,在国内政治体制改革中,假如能对监督机构的设置作适合调整,使之具备相对独立的监察权,就会使监督机制更为健全,从而使国内的反腐败斗争获得更为理想的成效。

分权制衡的改革是必要的,我觉得,在现在监督机制有缺失的状况下,将监督机关独立出来是可行的,不受各级政府和党委的干涉,只同意人民的检查。

难能可贵的是,作为长期同意西方文化教育并受西方文化影响最深的近现代政治家,孙中山从刚开始的崇拜西方文明,到后来结合中国国情、重视中西融合去考虑中国的问题。孙中山批评了那种“不研究中国历史风俗民情,奉欧美至上”的错误倾向,并指出“吾人采取外国良法,对于本国优点亦殊不可抛弃。”更为难能可贵的是,孙中山注意到中国民众素质低不高,但并没因此而倡导剥夺民众的民主权利。孙中山觉得,“这个过渡时期不同于梁启超的开明专制,不可以借口民众的智识低下,就拒绝给予他主人的地位。既承认其主人的地位,也考虑到其智识低下的近况……应有良师益友以教之。”孙中山的这种训政思想对于大家今天仍有非常强的启迪意义,特别对于农村区域的政治、经济改革。从好似孙中山所言的基于中国国情的“过渡时期”去评价孙中山的民主宪政思想,不管怎么样,都是一笔宝贵的精神财富,对于大家今天加大民主政治和法治建设过程中都有要紧的启迪意义和借鉴价值。

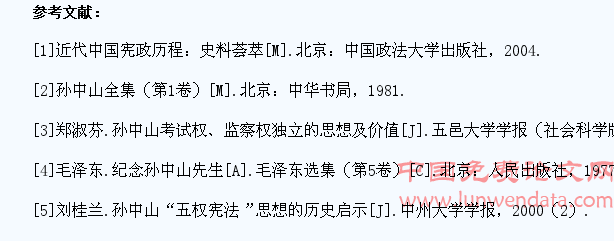

注解:

i 孙中山全集(第1卷)[M].北京:中华书局,1981:444.

ii 郑淑芬.孙中山考试权、监察权独立的思想及价值[J].五邑大学学报(社会科学版),2006,8(4).

iii 孙中山全集(第1卷)[M].北京:中华书局,1981:330.

iv 孙中山全集(第1卷)[M].北京:中华书局,1981:391-320.

v 毛泽东.纪念孙中山先生[A].毛泽东选集(第5卷)[M].北京:人民出版社,1977:312.

vi 中山全集(第1卷)[M].北京:中华书局,1981:157.

vii 孙中山全集(第1卷)[M].北京:中华书局,1981:326,319.

viii《中华人民共和国公务员法》第六章第三十八条

ix《中华人民共和国公务员法》第六章第三十八条

x《中华人民共和国公务员法》第十六章第九十五条

xi《党政领导干部选拔任用工作条例》第三章第十条

xii《中华人民共和国公务员法》第四章第二十一条

xiii 郑淑芬.孙中山考试权、监察权独立的思想及价值[J].五邑大学学报(社会科学版),2006,8(4).

xiv 郑淑芬.孙中山考试权、监察权独立的思想及价值[J].五邑大学学报(社会科学版),2006,8(4).